蔡韦成、谢宇:孕育希望:宏观代际流动性对生育意愿的影响

摘要: 当今中国,子女在家庭中仍处于中心位置,父母对子女福祉的重视会影响其生育决策。本文使用中国综合社会调查(CGSS)2010—2018年数据,考察了宏观社会流动性对生育意愿的影响。研究结果表明,相对流动性与期望子女数显著正相关,主观态度是重要的中介影响机制。从子代地位预期与抚育成本预期的视角出发,相对流动性的影响呈负社会经济梯度,但流动性的提升不会抑制高社会阶层的生育意愿;性别差异在社会化视角中被强调,男性受流动性的影响更强,并且流动性与期望男孩数关联更加密切。本研究从宏观层面丰富了对低生育率现象的理解,对从微观层面分析流动效应的研究也有借鉴意义。本文认为,机会公平政策应当作为当下中国生育促进政策的一个重要构成。

一、问题的提出

近年来,中国出生人口持续下降,第七次全国人口普查数据显示,我国2020年总和生育率仅为1.30。低生育率会引发社会老龄化与社会保障难以维持等一系列社会经济问题。关于生育率低下的原因,生育成本是政府和公众关注的重要因素(李婷等,2019)。已有研究对生育成本的讨论主要分为两方面,一部分研究从对育龄妇女的影响出发,强调生育会对女性收入、职业发展等造成负面影响(於嘉、谢宇,2014)。女性面临更加严峻的劳动力市场处境,市场化改革以来性别收入差距逐渐扩大(王天夫等,2008;贺光烨、吴晓刚,2015),近期有研究发现市场化改革后母职惩罚逐渐上升(申超,2020;许琪,2021),这些因素导致女性延迟或减少生育。另有一些学者从养育子女的经济成本出发,认为高养育成本、高教育成本和高房价等使女性少生或不生孩子(李婷等,2019;吴帆,2020;於嘉等,2021)。但鲜有研究探析高生育成本形成背后的社会文化与结构性因素,本文将关注宏观的地区层面社会流动性的作用,以揭示“子女中心主义”的文化背景下,社会结构开放性对个体生育意愿的影响。

在关于低生育率形成的讨论中引入社会性因素有重要价值。具体而言,对高生育成本的担忧似乎与中国快速增长的购买力水平相矛盾。从1978年到2020年,全国居民人均年可支配收入从171元上升到32 189元,城乡居民恩格尔系数下降约30%,居民生活质量不断提升。1为什么经济发展反而导致“生不起”呢?绝对购买力的提升理应使人们可以养育更多的孩子,但现实中家庭生育子女数量反而呈下降趋势。若学者将解释停留于成本上升得更快,分析则局限于在供需关系中定义价格和数量,因此,研究者需要引入更多的社会性因素以刻画行动逻辑并丰富对该问题的理解。回到本研究关注的问题,人们对生育成本的担忧可能源于对子女社会地位期待的上升和养育标准的提高,因此无法采用低成本养育时期的养育模式制定生育计划。鉴于此,关注中国父母的养育逻辑对理解低生育率颇有帮助。

我国家庭文化的一个重要特点是家庭的决策常以子女的福祉为核心。许多学者注意到了这一特征,如阎云翔(Yan,2016)将其概括为“下行式家庭主义”(descending familism),於嘉和谢宇(2019)称之为“子女中心主义”。父母进行生、育决策时也会从子女的社会地位与幸福出发(邢朝国,2020;陈蓉、顾宝昌,2020),对“生”进行决策时伴随着对“育”的预期。高生育成本研究中被提及的诸多原因,恰恰是社会分层研究中子女社会地位获得的手段,父母往往将子女高社会地位作为目标。现代社会中教育成为社会地位获得的重要渠道,大多数父母期望通过自己的经济、文化与社会资本提升子女的社会地位。经验研究也发现,中国父母普遍对子女有较高的教育期望(Li and Xie, 2020),当代家庭内部情感与物质资源呈现流向幼年子女的下沉式结构(Yan,2016;吴帆,2022),父母通过密集照料、购买学区房和课外补习等方式协助子女获得高社会地位(Hannum,et al.,2019;Lareau,2002;李春玲,2014;林晓珊,2018;吴晓刚,2009)。

尽管对子女社会地位的期待是普遍的,但是子女能否获得较高的社会地位在很大程度上取决于父母的社会地位和社会开放程度。当社会流动性下降时,父母预期到子女获得高社会地位的难度不断增加,提升养育质量意味着高昂的生育成本,因而降低生育意愿。代际流动水平本质上是社会机会结构的反映,高流动性会使父母预料到孩子未来社会地位改变的可能,并持有更加积极的社会态度(李路路等,2018;徐延辉、孔一舟,2023)。这种对高社会流动性的期待也反映在中国传统文化制度中,如科举制度强化了“唯才是举”与社会公平性、行政效率之间的关联,进一步塑造了社会流动的重要地位。实证研究也发现社会流动存在广泛的积极影响,吴育辉等(2021)发现省层面的代际流动性会提升企业生产效率;李路路等(2018)发现个体层面的代际流动会提升个体的社会公平感,缓解社会冲突感。

近年来,社会流动性逐渐成为大众关心的话题,“阶层固化”等话语在报纸与网络上引发热议(陈云松等,2019),越来越多的父母开始担忧子女的社会地位获得。相关研究发现,中国代际社会流动性自改革开放以来呈现多维的变化趋势:工业化创造了大量的第二、第三产业就业岗位,增进了农业部门和非农业部门之间的横向代际职业流动,然而排除工业化后的纵向职业流动和教育流动却在逐渐下降(张翼,2011;Wu and Treiman, 2007;Zhou and Xie, 2019;Xie,et al.,2022);李路路等(2018)发现,虽然中国社会的总体流动性在增强,但代际关联系数却波浪式地上升,这可能是由于社会再生产机制的增强抵消了工业化带来的社会结构变迁与绩效主义扩散。这些结论都指向近年来社会的机会结构开放性呈现下降的趋势,而社会流动性下降也引起了国家的关注。习近平总书记指出:“要防止社会阶层固化,畅通向上流动通道,给更多人创造致富机会,形成人人参与的发展环境,避免‘内卷’、‘躺平’。”2保障社会流动对于缩小贫富差距、促进全体人民共同富裕有着重要意义。3

本研究使用中国综合社会调查探究社会流动性与生育意愿之间的关系,尝试回答以下三个问题:第一,社会流动性与生育意愿之间有何关系?第二,社会流动性可能通过哪些机制影响生育意愿?第三,社会流动性与生育意愿间的关系随社会经济梯度和性别如何变化?

二、文献回顾与述评(一) 子女福祉与生育意愿的形成

社会流动与生育行为是社会中两个重要的现象,很早就有学者尝试将其联系在一起,并使用社会流动来解释生育意愿与行为。从社会人口学视角出发,社会流动被学界理解为从前工业社会向工业社会变迁过程中生育率下降的动机之一,对应人口转变理论中的生育率下降过程。对社会流动与生育数量之间关系的讨论可追溯至法国学者阿尔森·杜蒙(Dumont,1890)于1890年提出的社会毛细管现象(social capillarity),该现象在其后的社会学与人口学研究中广为提及(Westoff,1953;Blau and Duncan, 1967;Aries,1980)。杜蒙化用物理学中的毛细管作用,认为家庭规模小更有利于家庭社会地位的提升,因而向上流动的渴望使生育数量减少。这个理念假设家庭之间在竞争更高的社会地位,且同时强调父母和子女的社会地位获得过程(Westoff,1953;Zuanna,2007),对个体而言,减少子女数量可以减轻家庭负担,从而有利于自身社会地位的获得;而减少子女数量的动机可能也并非出于自身向上流动的抱负,或是为了子女更好的发展。

虽然这两种动机都根植于家庭之间竞争更高的社会地位这一叙事,并在现实中指向相似的家庭类型,但学者仍然关心两种动机的强弱和分布。阿利埃斯(Aries,1980)在回顾社会毛细管现象时更加重视后者,认为父母注重子女向上的社会流动是生育控制行为背后最重要的动机。阿利埃斯认为,西方现代化进程中父母逐渐重视子女的发展,社交活动的退却和生活压力的增加使父母更加投入于子女的社会地位获得(阿利埃斯,2013:326-327),以子女地位上升为导向的情感模式逐渐稳固(Aries,1980)。生育研究中的一些经典理论同样承继了子女发展动机的视角,强调子女数量与质量之间的负向关系。布莱克(Blake,1981)发现,较多的兄弟姐妹会稀释家庭资源进而对孩子发展产生不利影响,而数量-质量权衡(quantity-quality tradeoff)模型则从理性选择视角描述了父母对孩子数量和质量的权衡取舍(Becker and Lewis, 1973;Becker and Tomes, 1976)。祖阿纳(Zuanna,2007)则尝试综合两种动机,他将个人对自身发展的渴望概括为代内流动抱负,将对子女未来地位的焦虑概括为代际流动抱负,并进一步指出后者在东亚和南欧社会中表现得更明显。

在中国,对子女向上流动的期待与子女中心主义密切相关。以子女为中心的家庭文化强调生、育的一体性,在节育手段可及时,父母对子女福祉的期待以及对养育成本的考量会影响父母的生育意愿。子女的福祉与发展在家庭文化中是重要的。费孝通(2011:143)于《生育制度》一书中提及,在人类关于求偶、结婚、抚育等相关行为中存在一套“生育制度”,即一系列超越生物机能的文化手段,以作为人类种族绵续的社会性保障(费孝通,2011:152-153)。研究者可以从子女广为流传的象征中窥见制度的力量,如孩子被视为家庭的希望(Fong,2004;Kipnis,2011;Yan,2016)、父母生命的延续和重生的机会(费孝通,2011:254-255)。这些文化因素“使父母对于子女认为在心理上是一体,更使他们觉得子女的成就比自己更重要”(费孝通,2011:255)。儒家文化虽然注意到先天禀赋存在差异,但认为后天的努力对获得成就而言更加重要,孔子曾说过“性相近也,习相远也”(Nuyen,2001),这种关于可塑性的信念使父母相信培养子女的重要性。在儒家的圣贤故事中,父母可以通过对子女的认真培养提升孩子的教育成就与社会地位,这逐渐内化为父母的责任。

当今中国,子女福祉与发展在文化中的重要性依然延续,这形塑了代际流动性与生育意愿间关系的基础。在对家庭人口转变的讨论中,中外学者强调子女社会地位获得的重要性(马春华等,2011;於嘉、谢宇,2019;郑真真,2021;Raymo,et al.,2015)。在经济快速发展的同时,家庭观念的变化可能是缓慢的,孩子在家庭中仍处于中心地位,且父母对教育成本的担忧仍在影响生育意愿(Raymo,et al.,2015)。市场转型过程中个体与生产队或单位脱嵌,原有联结的断裂使家庭成为个体重要的锚点(Yan,2010),而情感和价值向家庭的聚集使父母更加重视子女的福祉与发展(李路路等,2018;Aries,1980)。计划生育降低了生育数量(郑真真,2021),少子女的家庭模式在塑造“小皇帝”“小公主”的同时,也促成了高投入的养育规范(Fong,2004)。进而,当生育政策限制逐渐放开后,生育问题从“允不允许生”变为“愿不愿意生”(盛禾、李建新,2023)。

除了上述文化特征,教育系统与劳动力市场的结构特征则成为重视子女福祉与发展的理性根基。格林哈尔(Greenhalgh,1988)认为,从清朝开始中国就因特殊的教育系统而具有较高的社会流动性,并在家庭层面形成了通过子女教育竞争以追求向上流动的传统。对当今中国大多数群体而言,覆盖广泛的公立教育和高考等选拔性制度使追求子女代际流动变得务实且可及(谢宇、刘雯,2023)。市场及其原则在教育领域的扩散则进一步提升了父母协助子女获得社会地位的必要性,并拓宽了渠道(林晓珊,2018)。另一方面,劳动力市场的脆弱性可能阻碍了父母的代内流动追求。劳动力市场存在着“稳定—不稳定”的二元分割(朱斌,2022),对农民工或女性等相对弱势群体而言,通过增加工作经历实现薪资提升仍存在困难(张春泥,2011;刘爱玉,2020)。工作流动轨迹呈现分层特征,且对地位获得有较强的影响(周扬,2022a),这意味着个体一旦进入特定轨道后可能再难有攀登社会阶梯的机会。教育系统在社会流动中的重要性与劳动力市场的脆弱性意味着子女的可塑性强于父母,因此将资源投向子女教育符合以家庭利益为核心的理性计算。

文化和结构特征都指向父母重视子女的福祉与发展,而以子女为中心同样是对家庭实践的概括。如近年关于生育动机的研究强调,父母在进行生育决策时会为孩子的发展着想(邢朝国,2020;陈蓉、顾宝昌,2020),并且中国父母对子女普遍有较高的教育期待(Li and Xie, 2020)。家庭关系或家庭内部资源流动特征对此同样有所体现。幼年子女照料与教育成就的达成是家庭团结的重要议题,老年父母更多地参与到对孙辈的照料中。家庭将情感与资源集中在幼年子女抚育上的模式被总结为“下行式家庭主义”,并形成了老人直接照料孙辈的隔代家庭和老人为照料孙辈而暂时与成年子女同住的准主干家庭(Yan,2016)。吴帆(2022)通过社会网络分析发现,情感支持、家务与照料支持以及经济支持主要从中年或老年父母流向子女,并没有形成夫妻联结紧密却与子女关系疏松的格局。社会流动性关系到子代的福祉与地位获得,可以预期其对生育意愿存在重要影响。基于上述分析,在中国情境中,生育意愿与垂直流动和代际流动的关联值得更深入的探讨。

(二) 社会流动与生育从事社会分层研究的部分学者尝试理解社会流动对生育造成的影响,并开展了大量实证研究。已有讨论主要关注个体层面的社会流动经历对生育的影响(Blau and Duncan, 1967;Stevens,1981;Sobel,1985;Zang,et al.,2023),除了受到杜蒙(Dumont,1890)强调的家庭间竞争视角的影响,这种研究传统一定程度上源于社会流动研究创始人索罗金(Sorokin)。索罗金在讨论社会流动的益处时同时指出社会流动会恶化个体的心理健康,流动个体相较于未流动个体可能面临更多的孤立和孤独感,难以在新的环境中形成良好的人际关系(Sorokin,1927;Ellis and Lane, 1967)。对流动和未流动群体差异的关注形塑了后续学者的提问方式,在社会分层领域,社会流动的后果被称为“流动效应”(mobility effect)(Zang,et al.,2023),并成为社会流动研究中一个重要的面向。

卡萨达和比利(Kasarda and Billy, 1985)在回顾社会流动对生育影响的研究时发现,过往研究聚焦于流动经历及其后果,研究者尝试围绕个体社会地位变化这一过程及其后果进行解释。学界关于代际流动过程对生育的影响机制可归纳为五类视角(Stevens,1981;Kasarda and Billy, 1985)。第一,社会化视角关注个体的文化适应(acculturation,人类学中译为“涵化”)过程,认为流动群体相较于未流动群体的生育行为差异源于个体在起点与终点群体间社会化程度的不同。第二,学者受到社会毛细管现象的启发提出了地位提升视角,认为当个体有提升自身社会地位的抱负时会主动减少生育数量,这些个体更可能实现流动,因此向上流动经历伴随较少的生育数量。第三,社会流动可能会增加身体和情绪压力,进而降低个体的生育意愿。第四,个体在更换环境时产生的孤独感可能促使个体生育更多的子女,以补偿损失的社会互动。最后,伊斯特林假说(Easterlin hypothesis)关注的相对经济地位也被用于解释地位变化的后果:向上流动意味着早年社会化时期形成的消费习惯低于成年后的收入,相对经济地位较高,继而个体具备抚育更多子女的经济能力。过往研究虽然较为完善地从个体经历的角度讨论了社会流动过程对生育影响的各种可能,但却较少与社会流动研究中对社会结构开放性的关注相结合(Kasarda and Billy, 1985),上述机制似乎难以用于分析宏观社会流动性的高低对生育意愿与行为的影响。

回到实证研究的结论,多数学者认为个体的代际流动经历阻碍了生育或对生育没有影响。布劳和邓肯(Blau and Duncan, 1967)的研究发现,代际流动经历产生了轻微的负向作用,经历过长距离向下或向上流动的个体有更低的生育水平。同时,布劳和邓肯发现,流动群体的生育水平在起点与终点群体之间,并认为该结果反映了文化适应过程。索贝尔(Sobel,1981)则使用对角流动模型(diagonal mobility model)进一步讨论了上述文化适应过程中起点和终点影响的相对大小,认为流动个体的生育水平更接近处于终点的未流动群体,但仅有较弱的证据支持“流动效应”存在。索贝尔(Sobel,1985)将之前的模型一般化,发现模型选择时若不引入“流动效应”会得到更好的拟合效果,即结果不支持存在独立的“流动效应”。罗丽莹(Luo,2022)认为“流动效应”在不同的流动情形下存在异质性,她使用新方法发现流动经历的影响以负向为主。在中国,干一卿和王鹏(Gan and Wang, 2023)的研究发现,流动个体的生育意愿介于出身阶层和自致阶层之间,且二者的影响大致相当,并认为不需要额外引入“流动效应”进行解释。过往研究者的分析虽然在结论上相近,但是仍难以提供宏观社会流动性对生育影响的洞见。

在分析我国低生育率的成因时,学者认为社会流动是一种重要的文化或制度因素(宋健、郑航,2021),然而已有研究大多聚焦于个体的社会流动(何明帅、于淼,2017;陈卫民、李晓晴,2021),对宏观流动性的讨论相对较少。为更好地理解社会流动作为文化或制度因素的影响,并契合子女福祉重要性这一文化背景,本文尝试基于宏观层面的社会流动性展开分析。

(三) 方法论反思在个体层面讨论社会流动经历对生育的影响引发了持续至今的对方法论的讨论,多数研究者希望将“流动效应”、起点位置和终点位置视为三种独立的作用(Kasarda and Billy, 1985;Wei and Xie, 2022;Zang,et al.,2023)。早期研究者主要比较流动群体与未流动的起点群体或终点群体有无生育水平差异,通过单侧比较判断社会流动对生育是否存在影响(Westoff,1953;Kasarda and Billy, 1985)。然而邓肯(Duncan,1966)认为,由于流动经历本身由起点和终点地位计算得出,研究者必须区分“流动效应”与简单组合起点、终点群体特征之间的差异。在起点、终点、流动三变量共线性问题被邓肯指出后,后续研究者在估计“流动效应”时开始系统性地同时考虑起点、终点位置的独立影响(Kasarda and Billy, 1985)。布劳和邓肯(Blau and Duncan, 1967)在讨论社会流动对生育的影响时延续了这一思路,他们引入了多分类可加模型(additive multiple-classification model),尝试在识别“流动效应”时排除起点与终点位置的影响。后续学者虽然接受了这种思路,但在方法上并不满意这个模型对起点与终点位置的纳入形式,并进行了多种改进(Hope, 1971, 1975;Sobel, 1981, 1985;Luo,2022)。其中,索贝尔(Sobel, 1981, 1985)的对角流动模型对实证研究的影响最为深远(Zang,et al.,2023),该模型使用起点、终点群体中未流动子群体均值的加权平均代表流动群体的文化适应过程,再引入是否流动、流动方向和流动距离作为独立的“流动效应”,较好地回应了邓肯关心的三变量共线性问题。4纵观上述模型方法,方法论学者对引入宏观流动性因素的关注似乎较少。

宏观社会流动性对生育的影响同样有重要价值但相关研究较少(Westoff,et al.,1960;Kasarda and Billy, 1985),在实证研究中,学者多尝试将宏观层面的社会流动性纳入对个体流动后果的解释中作为点缀。例如,戈德索普(Goldthorpe,et al.,1980)将宏观流动性视为调节性因素,认为当社会流动普遍时,流动经历的影响可能较弱;索贝尔(Sobel,1985)关注起点群体的流出比例,用来解释个体在文化适应过程中对起点、终点的偏向。一个例外是史蒂文斯(Stevens,1981),她在继承了个体经历的研究视角时,尝试将个体的流动经历拆解为相同起点群体的平均流动和个体流动相对于平均流动的偏离,并发现生育行为与前者负相关而与后者正相关。这种拆解方式虽然细化了个体感受的差异与流动的原因,但仍未很好地讨论社会总体流动性对生育的直接影响。

关于流动经历后果的微观研究架构难以直接讨论制度与文化层面的社会流动性对生育意愿的影响。从研究设计的视角出发,比较流动群体与未流动群体之间的差异这一传统在后续研究中延续下来,但对宏观社会流动的变异性利用不足。具体而言,模型倾向于以未流动群体的地位效应(Blau and Duncan, 1967)、均值(Sobel,1985)或地位效应的偏差(Luo,2022)作为参照对象来观察流动者的行为态度,而以未流动群体作为参照其实暗含了对其地位不变的假设。以对角流动模型为例,其使用的起点、终点群体文化规范由其中未流动子群体的均值表示,但该模型局限于宏观社会流动性较低时的情形,因为只有这样,起点与终点未流动子群体的均值才能分别代表其阶层稳固的文化规范(Luo,2022)。这种比较传统限制了变异性的利用,因为社会流动性高低没有被直接纳入模型,研究者始终在分析一个宏观流动性固定的社会中不同流动情形群体间的差异,因而难以涉及社会结构开放性的后果。同时,这种传统忽略了宏观社会流动性对未流动群体同样存在影响的可能,若以未流动群体作为参照无法反映未流动群体行为与态度的变化。举例说明,在社会开放性强的时期,未流动的低阶层青年可能受到身边大量成功向上流动个体的鼓舞,进而产生更加积极的社会态度。这种示范效应在解释宏观社会流动变迁的影响时受到关注(Diaz-Briquets and Perez, 1982),却难以在传统研究框架中被表达。基于上述反思,本文在研究设计上尝试使用宏观代际流动性的变异对已有研究进行一定补充。

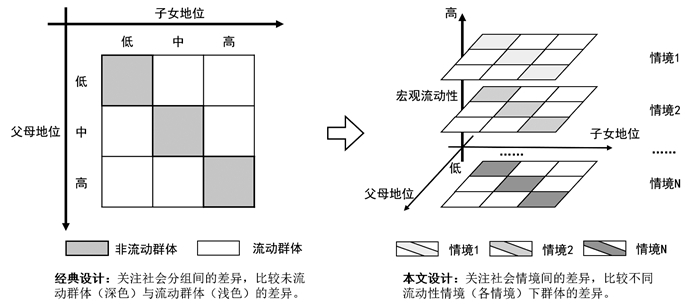

将分析社会流动的单元从个体上升到社会/国家或国家内的不同地区,可以清晰地呈现代际流动性的强弱差异(王元超,2023;Chetty,et al.,2014;Maas and Leeuwen, 2016),进而可以更直接地将代际流动视为一种社会结构或文化制度层面的特征,更好地契合学者对低生育率成因的讨论(宋健、郑航,2021)。回到中国的研究现状,已有社会学研究相对忽视了从空间角度理解我国代际流动性的差异与形成机制(王元超,2023),对其后果的讨论同样较少。作者将这种研究设计上的差异绘制为图 1,以便从变异性的角度更加清晰地阐明二者之间的差异。

|

注:流动表内各格子中颜色越深意味着频率越大,对角线颜色越深意味着社会固化程度越高。图 1 微观与宏观社会流动后果研究之间的差异 |

学界对宏观代际社会流动性的讨论聚焦于其时空差异与形成原因(李路路等,2018;王元超,2023)。已有研究提出了多种测量指标,而不同的测量指向不同的意涵,其中较有代表性的划分是相对流动性(relative mobility,也称机会流动率、循环流动率)与绝对流动性(absolute mobility,也称结构流动性)(李路路、朱斌,2015)。相对流动性视角下社会流动对应着循环式的交换过程,其衡量了排除结构变化时的代际地位相关性强弱(李路路等,2018)。相对流动性代表了社会的机会公平性与地位循环强度,在以往分层研究中受到了更多的关注与讨论(Xie,1992;Hout and DiPrete, 2006)。所处时代较早或其他领域的研究者虽然并不强调相对流动性这一概念,但当其关注“社会流动”时往往强调相对流动性中的循环特征。本文同样关注机会公平性,因此笔者主要分析相对流动性对个体生育意愿的影响。文献回顾部分已提及,社会流动性带有文化与制度色彩,其与合法性和经济福利之间有很强的正向关联。

一方面,虽然相对流动性被用于描述地位循环过程的强度,但其强度的上升会使大众对社会经济福利产生乐观预期。研究者尝试论证相对流动性对社会经济福利的正面影响,大致可分为两种视角,一种视角是从社会流动性对经济效率的促进出发。学者认为高社会流动性有利于生产性要素的积累与配置,是经济长期增长的核心要素(秦雪征,2014;Maoz and Moav, 1999),也是高效社会安排的重要组成部分(Phelan,2006)。另一种视角将社会流动性与社会治理效率相联系。帕累托(2001:302-303)的精英阶级循环理论(circulation of elite)对此提供了洞见,他认为统治精英群体在时间的推移中会逐渐出现名实分离,这种素质衰退的倾向需要通过社会流动加以遏制,若社会流动缓慢则会对社会稳定产生负面影响。这种循环可以使更多财富创造者进入统治阶级,同时促进经济、文化、政治的繁荣昌盛(帕累托,2001:370、399-400)。两种视角都预测相对流动性上升伴随着社会经济福利的提升,可能增进大众对自身与子女福祉的预期。

另一方面,从价值体系的角度看,相对流动性契合了平等、公正、自由等核心价值,并且与社会正义息息相关。如罗尔斯的正义二原则要求在机会公平均等的条件下向所有人开放职务和位置(罗尔斯,1988:56-57)。而这种将社会地位公平均等地开放超越了形式上所有人能否被允许进入某一位置的机会公平,其意味着不论出身如何,具有同等能力和志向的人应当有相似的成就前景(罗尔斯,1988:68-69),与相对流动性的意涵接近。因此,当相对流动性较高时,公众可能对社会合法性有更加积极的评价。

中国传统的文化制度亦契合上述有关效率与社会合法性的讨论。儒家文化、文官制度与科举选拔等文化制度体系暗含了社会流动循环与国家治理能力、统治贤明程度之间的关系(Cheung,et al.,2006;King and Bond, 1985;谢宇,2010)。理想状态下,儒家文化下劳力者承认劳心者的权力与地位,同时存在其他规范以稳定这种差异:劳心者有良好的道德并遵循仁政的理念,以造福百姓为业;而个人的道德与能力可以通过培养加以提升,努力与天赋对个人成就而言都很重要;文官制度与科举选拔在确保劳心者具有卓越才能的同时也并非天生注定,劳力者自己或其后代同样有机会成为劳心者。较高的流动性代表了社会制度的健康运转与道德良好有序,预示社会高效运转且关心大众福利。研究者认为较高的流动性往往与正面的社会态度相关(李路路等,2018),并且社会流动性的提升有助于个人幸福感的增加(刘小鸽等,2018)。

三、研究假设资源稀释理论和数量-质量权衡模型表明生育数量和子女质量之间存在取舍(Becker and Lewis, 1973;Blake,1981),而在中国社会子女中心主义的背景下,父母可能愿意牺牲生育数量以换取子女福祉的增进。换言之,对子女福祉与地位预期的提升可能会提升个体的生育意愿。因此,本文以这种预期为轴线分析宏观社会流动性对生育意愿的影响。5如上文所述,当相对流动性水平较高时,预示着资源的丰富和社会合法性的充足。考虑到父母对子女福祉的预期难以被操作化,本文采用个体的主观态度作为代理(proxy)。具体而言,子女的福祉与其资源、所处社会环境及生活体验休戚相关,本文将用以代理子女福祉预期的主观态度分为三类:第一类刻画个体对未来的信心;第二类描述个体对社会制度的评价,包括社会公平、社会安全和社会信任等;最后一类则是个体对自身福祉的感受。

除了统一作为子女福祉预期的代理,三类主观态度对应的影响路径也存在一定的差异。首先,高社会流动性对应了地位自致的可能性(Diaz-Briquets and Perez, 1982),其同样会反映在个体对自身代内地位获得的预期中。而生命历程视角强调代际流动过程中不同代际生活的重叠(Cheng and Song, 2019),若个体对自身前景抱有信心,则可以预期有更多的资源用于子女的养育以提升子女的福祉与数量。其次,社会结构的固化会破坏合法性认同,降低个体对社会的评价,进而负面影响个体对子女所处社会经济环境的预期。最后,相对流动性可能通过增进个体的主观福祉以提升生育意愿。主观福祉被视为一种有利于维持积极态度的心理资源,其与个体的生育意愿关联密切(Perelli-Harris,2006)。当社会流动性下降时,现实与规范的背离可能会拉大所欲与所能间的鸿沟,并引发社会失范(迪尔凯姆,2009:270-273)。失范感可能会抑制生育意愿,因为在中国文化中,子女象征着自我生命的延续(费孝通,2011:143),父母会将自身的情感与对未来的期待投射给子女(Zuanna,2007),因此,夫妻可能并不想将孩子带到他们认为不理想的社会中来(Kasarda and Billy, 1985)。基于上述讨论,本文提出研究假设1和研究假设2:

假设1(总体效应):相对流动性与生育意愿呈正相关。

假设2(中介机制):高相对流动性会提升人们对未来社会地位的预期、对社会合法性的评价(如公平感、安全感或信任感)与生活幸福感,进而提升生育意愿。

回到对子女地位获得过程的分析,相对流动性对高阶层与低阶层的影响可能存在差异,本文尝试就相对流动性对生育成本预期与子代社会地位预期的影响展开分析。假设孩子的社会地位主要受三方面因素影响,一是家庭经济投入(如参加补习班),二是内在禀赋(如基因或运气),三是制度环境(如市场或政策)。一方面,相对流动性可被视为对机会的客观描述,作用于个体对子代地位的预期。代际流动性上升使低阶层父母对孩子存在一个外生的增长预期,此时父母会在孩子身上看到更多希望。依据数量-质量替代理论,此时低阶层父母可能会理性地将部分对孩子质量的投入转向数量(Becker and Tomes, 1976),表现为生育意愿提升。与之相反,相对流动性的提升可能会削弱高阶层的生育意愿,此时父母需要进一步集中资源以减少子女社会地位下降的风险。

另一方面,假定相对流动性会演化为家庭间竞争,则流动性会影响个体对生育成本的预期。竞争视角认为,流动性的下降是因为高阶层父母比低阶层父母投入了更多资源,其相对优势决定了最终的流动性水平。因此,在相对流动性较低的环境下,对高阶层父母而言,为了维持子女的社会地位优势必然伴随着焦虑与压力,需要更多的时间或物质投入并压缩子女数量。该视角下,当社会流动性较高时,低阶层和高阶层都面临较低的成本压力,进而拥有较高的生育意愿。基于上述分析,两种典型视角均认为高流动性会提升低阶层的生育意愿,而对高阶层所受影响的预测存在分歧。由此,本文提出研究假设3:

假设3(社会经济地位异质性):相对流动性对生育意愿的影响在社会经济地位较低的群体中更强。

相对流动性对生育意愿的影响可能存在性别差异,这种差异既体现为流动性对不同性别受访者的影响存在差异,也体现为对期望子女性别构成的影响。社会化理论认为,社会性别分工等倾向由社会建构,其形成始于童年时期并延续终身(England and Browne, 1992)。传统父权制下男性的社会地位与家庭福祉更加相关:男性在社会中承担了更多的职能,同时儿子继承姓氏并“传宗接代”,承担更多赡养父母的职责。当今时代,仍有实证研究发现父母在家庭教育投资中存在男孩偏好(刘雯等,2021)。基于社会化理论与对应的性别角色期望,本文认为社会流动性与男性的关联更加密切。因此,本文提出研究假设4:

假设4(性别异质性):高相对流动性会对男性的生育意愿产生更大影响,并且与期望男孩数关联更加密切。

四、数据与研究设计(一) 数据来源本研究使用2010、2012、2013、2015、2017、2018年中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,CGSS)数据,因2011年调查未询问受访者的生育意愿,故未在回归分析中使用。样本涵盖29个省、自治区、直辖市(删除了观测值过少的海南和西藏)。本研究同时将男性与女性作为研究对象而非仅关注女性,这更加契合两性均会参与生育决策的家庭实践。在回归分析部分,为使期望子女数存在转化为实际生育数的可能,本研究仅保留18~44岁群体。宏观经济变量来源于环亚经济数据有限公司(CEIC)。分省总和生育率来源于国家统计局公布的第五次和第六次全国人口普查数据。

(二) 变量测量1. 期望子女数终身生育数往往难有时效性,而生育意愿或生育计划一定程度上可以为政策制定提供信息(郑真真,2014),本文使用的概念接近文献分类中的“期望子女数”。CGSS询问受访者“如果没有政策限制的话,您希望有几个孩子?”,并继续分子女性别询问。本研究将期望子女数重新编码为0个或1个、2个、3个及以上(分别取值1、2、3),以加强变异区间的现实含义(於嘉等,2021)。将0个与1个合并是因为观察窗口期内我国女性终身未育率低,即大多数家庭最后至少有一个孩子(於嘉、谢宇,2019)。CGSS数据同样支持这一结论,分析样本中期望子女数为0的观测值仅占2.35%。

2. 相对流动性在传统测量中,相对流动性常以对数线性模型(log-linear model)中的拓扑矩阵系数、关联系数等作为指标(李路路等,2018)。然而,因为参数规范化的随意性(Wei and Xie, 2022),这些指标被用作回归分析中的解释变量时其数值内涵不够清晰。在先计算地区流动性进而分析其成因和后果的研究框架中,研究者通常使用地位相关系数(王元超,2023;Chetty,et al.,2014)。在测量相对流动性时,本文将父母社会地位的百分位排名对子女社会地位的百分数秩(percentile rank)进行回归,以估计所得的斜率为代际地位关联程度(Chetty,et al.,2014;Xie,et al.,2022)。

在对社会地位的测量上,本文使用主观社会地位而非客观的职业、财富和收入测量相对流动性,这出于两点考虑,(1)受访者自评的社会地位是对其客观地位的一种综合反映,在纳入更多信息的同时避免了研究者使用客观地位时武断的假设。以往的一些研究仅单方面关注特定指标,但没有充足的理由证明这种单维度的测量能充分反映多维度的代际流动事实;同时,单一客观指标在跨时期或跨地区可比性上不够明晰,如财富的积累可能会削弱收入和教育的重要性。(2)已有文献认为主观阶层相较于客观阶层有更强的解释力(周扬,2022b)。本文采用“现在的社会地位”和“14岁时家庭的社会地位”作为子代与父代的社会地位(“您认为您自己目前在哪个等级上”和“您认为在您14岁时,您的家庭处在哪个等级上”,取值1~10,数值越大表明社会地位越高)。

关于社会地位,本研究在同年龄样本间计算其百分位排序以排除收入或社会地位随年龄的影响。有研究发现自评社会地位的分布存在“保龄球型”偏态(陈云松、范晓光,2016),进行排序可以在保序假设的基础上构建含义清晰的指标,且与经典文献做法接近(Chetty,et al.,2014)。本研究借鉴柴提等人(Chetty,et al.,2014)和吴育辉等人(2021)的研究,仅保留受访时年龄不小于30岁且出生年份不早于1964年的个体。因为30岁前的社会地位可能存在较大的变化,并且所有受访者满14岁时中国已经进行了改革开放,处于相同的社会情境中。为了更好地估计各省的社会流动性,本文在估计中仅保留迁移距离(将户口所在地记作迁出地)在同县以内的样本,这是因为CGSS数据中无法区分省内的跨县迁移和跨省迁移。方程(1)用来估计地区相对代际流动强度:

| Statusip=αp+ρpStatus14ip+εip��������=��+��������14��+��� | (1) |

其中i指代个人,p指代个体所在省。Statusip为受访者个人现在的社会地位等级,Status14ip为14岁时家庭的社会地位等级,αp为截距项,εip为误差项。本研究就方程(1)分省估计系数ρp,而1-ρp即为相对流动性的强度。作者进一步将其标准化,以增强相对流动强度的可解释性。本研究并不区分社会流动性随时间的变化,采用混合截面分析,故在基准回归中未使用的2011年调查数据也被纳入方程(1)的估计样本中以增加系数精度。考虑到抽样设计的跨年比较问题,在估计时调整了抽样权重以使每期样本总的权重相等。

各省级行政区划的流动性强度与经济发展水平呈负向关系,但趋势并不规整。上海呈现最低的社会流动性,代际相关系数为0.617,而平均期望子女数最低,仅为1.62。6以省层面来看,当相对流动强度提升一个标准差时,期望子女数会提升0.108个,可见相对流动水平可能是生育意愿形成中重要的解释因素之一。

(三) 模型设定回归模型将期望子女数作为被解释变量,以相对流动强度作为解释变量,采用如下方程进行估计:

| ExpectedChildrenipt=BRelativeMobillityp+δXipt+φMacroEconp+OFertilityipt+λt+εipt���������ℎ���������=�������������������+�����+�����������+�������������+��+���� | (2) |

其中下标i表示个体,p表示个体所在省,t表示调查年份。ExpectedChildrenipt为受访者的期望子女数。RelativeMobillityp是p省的相对流动强度。Xipt是位于p省在t时间被调查的个体的人口学特征与社会经济地位,包括性别、年龄、年龄的平方、出生队列(5年一组)、是否为少数民族、婚姻状态(未婚、同居/已婚、离异/丧偶)、户口类型(农业户口、非农户口、居民户口)、年收入的对数、受教育程度(小学及以下、初中、高中、专科、本科及以上)、是否为党员、迁移状态(户口登记地在本乡,在同县其他乡,在其他县)。本研究同样控制了个人自评当前的社会地位与14岁时家庭的社会地位的边缘分布(作为分类变量),以控制个人自身代际流动经历带来的影响。王元超(2023)的研究发现,宏观变量如工业化水平、社会福利水平等可能同时影响期望子女数与地区代际流动水平,所以本文在模型中对其进行控制。MacroEconp包括p省的绝对向上流动性与2010年的宏观人口经济特征,后者包括年底人口数的对数、人均地区生产总值的对数、第一二三产业地区生产总值指数、八类行业占地区生产总值比重(工业、建筑业、交通运输业、批发零售业、住宿餐饮业、金融业、房地产业、其他服务业)、财政教育支出占一般预算支出的比重、人均财政教育支出的对数、人均一般公共服务支出的对数。因宏观经济变量对社会流动的影响具有滞后性(王元超,2023),故本文同样选用省层面在初期的特征。此处引入绝对向上流动性是为了控制地位结构变迁的影响,该指标来源于朱晨(2017)基于四分类职业地位的计算结果。选用职业测量地位是由于在中国社会背景下,绝对向上流动的形成与工业化和专业技术阶层扩张间的联系较为紧密(李路路等,2018),这种社会变迁更多对应于职业地位结构变动。

Fertilityipt包括p省在t时间被调查的个体i的现有男孩数和女孩数,与p省第五次和第六次(2000年和2010年)全国人口普查的总和生育率。现有子女数可能会影响期望子女数,然而考虑到被解释变量期望子女数已经部分转化为现有子女数,那控制现有子女数的同时可能会吸收社会流动强度对期望子女数的效应;总和生育率虽然有政策限制,但同样存在作为“已实现的生育”的风险。因此,本文认为在控制Fertilityipt之后,被解释变量在一定程度上代表了未转化的生育意愿;但不控制Fertilityipt时的系数β也具有参考价值,所以在后文也进行了展示。

λt是调查年份固定效应,εipt是误差项。所有标准误在省-出生队列层面进行聚类校准。本研究在估计中调整了抽样权重以使各年份数据的总权重相等。考虑到期望子女数为三分类有序变量,本研究使用有序逻辑斯蒂模型进行分析。但考虑到可解释性,本文在后文异质性与中介分析部分仍采用线性模型。

内生性问题可能使估计系数出现偏误,本研究中自变量测量误差问题与遗漏变量问题需要被着重考虑。一方面,本文的自变量社会流动性由抽样调查数据计算得出,虽然本研究合并了多年的CGSS数据,但分至每个省的样本量仍然有限,由此计算出的社会流动性存在测量误差,其产生的衰减偏误(attenuation bias)会使估计系数相较于真实值更趋近于0。若假设1被证实,意味着相对流动性的影响被低估。另一方面,对遗漏变量的担忧仍然存在,如地区的禀赋多寡难以被观测并纳入模型(Chen,et al.,2020),其可能同时影响地区社会流动性与生育意愿。作者借鉴已有研究(李飞跃等,2014;吴育辉等,2021),以清朝科举制度作为工具变量,使用两阶段最小二乘法进行分析。本文以清代各省进士密度[进士数/1820年人口数(万人)]和各省达全国进士录取水平的县占比,作为相对流动强度对期望子女数的工具变量。本研究使用沈登苗(1999)整理的清代各省进士人数、清代各省中达到全国平均进士录取水平的县的比例,以及梁方仲(1980:376-384)整理的清嘉庆二十五年(1820年)各统部(省)人口数构建科举制度强度的指标;参考李飞跃等人(2021)与吴育辉等人(2021)的研究以对齐行政区划。科举制度作为中国历史上社会流动的重要渠道,其存续与社会稳定间关系密切(Bai and Jia, 2016;Hao,et al.,2022),且该制度在中国影响深远,现代高考与公务员考试制度皆部分承继了这一传统。已有研究发现,科举制度会加强政府和大众对教育的重视,并且对当代社会流动性有促进作用(Chen,et al.,2020)。本文认为,科举制度有助于塑造地区内社会流动相关的文化规范,以促进代际流动的发生。本研究涉及的主要变量的描述统计见表 1。

|

|

表 1 主要变量的描述统计 |

表 2汇报了基准回归中代际流动强度和生育相关变量的系数与胜率比。第(1)(3)列的回归结果表明,相对流动强度与期望子女数呈显著的正向关系。第(2)(4)列回归模型中加入了生育相关变量,此时当相对流动强度提升一个标准差时,平均期望子女数会提升0.037个。同时,现有男孩数与女孩数、2000年的总和生育率与期望子女数显著正相关,而相对流动强度不论是回归系数还是胜率比相较于第(2)(4)列都有明显的下降。这说明相对流动强度对期望子女数的影响一定程度上已经反映在实际生育行为中,与前文预期相符。7

|

|

表 2 个人期望子女数与相对流动强度的相关性分析 |

因本研究更加关注生育潜力,所以在后续分析中偏好并展示控制生育相关变量后的结果。本研究继续考察相对流动性的系数是否随时期衰减或仅在生育行为较少的年龄组中呈显著正相关。通过对不同年龄和时期的异质性分析,本文认为相对流动性存在转化为实际生育数的潜力并且其重要性并未衰退。对年龄异质性的考察发现,相对流动性的平均边际效应在女性样本26~40岁区间内都在p < 0.05的水平上显著为正,这涵盖了绝大多数生育行为的发生时期;而对时间异质性的分析发现,相对流动性的平均边际效应随时期演进逐渐增强,这说明相对流动性在当前社会环境下对生育意愿的影响或许愈发重要。8

(二) 中介分析讨论本研究假定,相对流动强度影响个体生育意愿的主要途径为个人对环境的感知,在此基础上形成对子女未来福祉的估计。在测量上,本文用十年后的社会等级预期(取值1~10,10为最高地位)测量个体对自身未来经济机会的判断;用公平感(取值1~5,越高越认为社会公平)、信任感(取值1~5,越高越认为绝大多数人可以信任)和安全感(取值1~5,越低越同意“一不小心,别人就会想办法占您的便宜”)测量对社会道德秩序的评价;用生活幸福感(取值1~5,5为非常幸福,1为非常不幸福)测量主观福祉。本文采用基准回归中的线性模型进行中介分析,并用一步法与逐步法进行检验。一方面,考虑到主观变量的取值与其他变量间的关系可能并非线性,本研究将这五个变量以分类变量的形式进行控制,采用一步法估计中介效应;另一方面,本研究将上述变量视为连续变量,采用逐步法讨论其中介效应。

表 3子表(a)展示了一步法下相对流动强度系数及其下降幅度,将中介变量加入基准回归模型后,相对流动强度系数的下降代表存在中介效应;子表(b)展示了逐步法中相对流动强度对中介变量的回归系数;子表(c)展示了逐步法加入中介变量后基准回归模型的系数。可见,一步法对个人未来社会地位能解释约5.95%的总效应,而社会公平感、社会信任感和生活幸福感对应3.45%、3.02%和2.33%的总效应,同时对间接效应的假设检验与基于逐步法的回归分析也都支持中介效应存在。而一步法与逐步法均不支持社会安全感起中介作用,但整体来看,对社会合法性的评价仍是重要的中介机制。当同时加入五个中介变量后,基准回归系数下降幅度在10.7%左右,表明中介效应大小适中。此处未观察到较强的中介效应,一方面可能是因为回归中已经控制了较多变量,中介变量的作用部分地被共线性影响;另一方面可能是对子女经济资源、生活幸福程度的预期等更加直接的中介变量在数据中未被测量。因此,期待未来研究者采用更加精确的中介变量加以探索完善。

|

|

表 3 基于线性模型对相对流动强度的中介分析 |

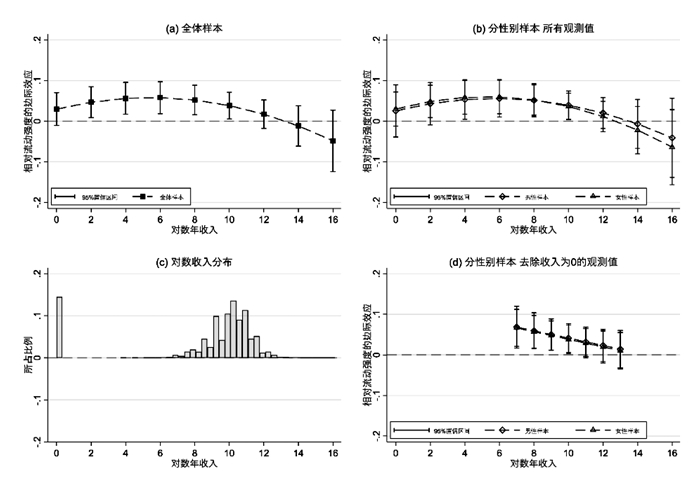

本研究在基准回归的线性模型中加入了相对流动强度与个人年收入的对数和性别的所有交互项,并估计相对流动强度对期望子女数的平均边际效应随个体年收入对数的变化(见图 2)。在子图(a)和(b)中,本文使用年收入对数的一次项与二次项进行交互,可见平均边际效应随年收入对数的变动趋势呈“倒U型”。但是收入为0的人群所占的比例不可忽略,子图(c)表明其约占总样本量的15%,与收入不为0的群体存在明显的间隙。因此,使用年收入对数的二次项模型揭示相对流动强度的异质性可能会引起潜在的偏误。在子图(d)中本研究仅对正收入群体进行分析,采用收入的一次项进行交互。可见相对流动强度对有收入人群中的较低收入群体,其平均边际效应呈显著正相关,这与子图(b)中的趋势是一致的。而对较高收入群体而言,流动的平均边际效应也未呈现负向的显著作用,即本文没有发现强相对流动会减少高收入群体期望子女数的证据。

|

数据来源:CGSS,CEIC,国家统计局。图 2 相对流动强度的边际效应随个体收入的变化 |

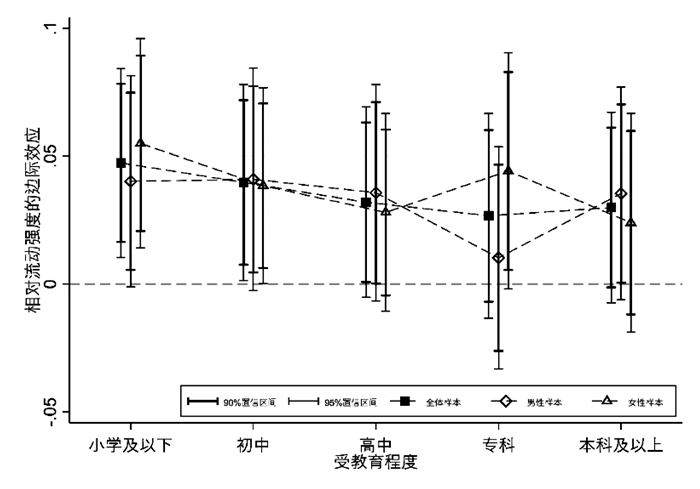

类似地,本研究向基准回归的线性模型中加入相对流动强度与受教育程度和性别的所有交互项,图 3展示了相对流动强度对期望子女数的平均边际效应随受教育程度的变化。可见,当相对流动强度上升一个标准差时,小学及以下学历的个体平均期望子女数会增加约0.05,并且这一效应在p<0.05的水平上显著。连接实心正方形的虚线呈下降趋势,说明受教育程度的提高伴随着相对流动强度的平均边际效应下降。但是分性别来看,流动效应随受教育程度下降的趋势更复杂,从效应大小出发,平均边际效应在专科学历的女性和大学学历的男性中存在一定的上升趋势。这可能是因为高等教育同时塑造个体的经济机会与婚育观念,也可能是因为教育对当前社会经济地位的代理能力不足。

|

数据来源:CGSS,CEIC,国家统计局。图 3 相对流动强度的边际效应随个体受教育程度的变化 |

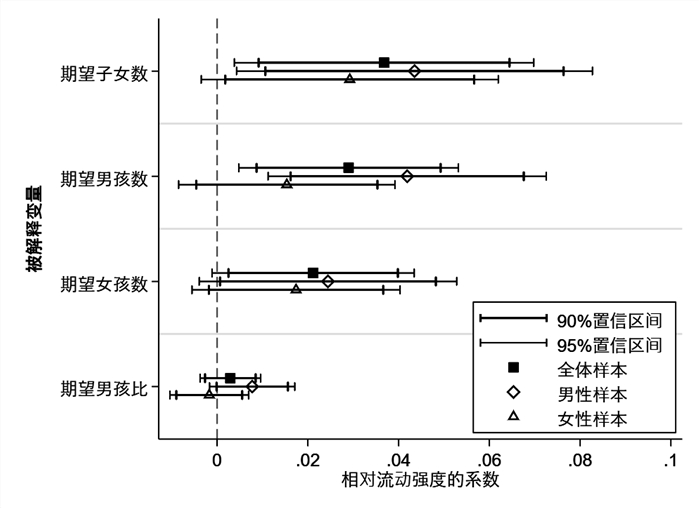

本文采用期望男孩数、期望女孩数与期望子女中男孩的比例作为被解释变量,分性别估计线性模型中相对流动强度的系数(见图 4)。在全体样本中,相对流动强度的系数与期望子女数呈显著正相关,期望男孩数的回归系数略大于期望女孩数。分性别来看,不论是否区分子女的性别,相对流动强度在男性样本中的系数总是更大。

|

数据来源:CGSS,CEIC,国家统计局。图 4 相对流动强度系数随受访者性别与期望子女性别的变化 |

本文以清朝科举制度作为工具变量验证代际流动强度对期望子女数的因果效应。由表 4可知,相对代际流动可能因果性地促进了期望子女数的提升。两个工具变量估计所得的系数存在一定差异但皆大于最小二乘法估计出的线性模型中的效应,这说明最小二乘法可能低估了相对流动强度的效应。根据(1)(4)列的估计结果,当相对流动强度增加一个标准差时,期望子女数增加0.10或0.31。相对流动强度的系数在分性别样本上的差异是稳定的,在男性样本中更大,与上文性别异质性分析的结论一致。

|

|

表 4 基于工具变量法探索相对流动强度对期望子女数的因果效应 |

改革开放以来,虽然中国社会的绝对流动性逐渐增强,但代表机会公平的相对流动性却呈下降或波浪式下降的趋势(李路路等,2018;Zhou and Xie, 2019),“阶层固化”等话语一再成为社会焦点(陈云松等,2019)。在中国家庭“子女中心主义”的背景下,父母关注子女未来的福祉与地位获得,因此当相对流动水平较低时生育意愿可能会受到抑制。

本文基于CGSS2010—2018年数据分析了各省垂直代际流动水平与期望子女数之间的关系,研究发现,地区层面的相对流动强度与期望子女数显著正相关。中介分析表明社会心理因素作为间接机制的重要性,对自身地位的预期、主观幸福感以及对社会合法性的评价均是社会流动性影响生育的间接因素。相对流动性可能会影响夫妻对子代地位与抚育成本的预期,本文基于该视角对阶层异质性展开讨论,研究发现,社会流动性对低阶层群体的生育促进作用更强,但并未发现流动性的提升会抑制高阶层的生育意愿。以社会化理论切入,社会流动性的影响可能存在性别差异。数据结果显示,相对流动性的影响在男性群体中更强,并且对受访者的期望男孩数影响更大。以科举制度为工具变量的分析进一步缓解了内生性问题,佐证了因果性解释的合理性。

从文献脉络上看,本文是对东亚婚育模式的讨论与跟进,且拓展了过往分层研究中关于社会流动性对生育行为与态度影响的讨论。大量已有研究聚焦于生育的直接经济负担,而本研究尝试超越经典的供需逻辑,挖掘文化制度对生育意愿的解释机制。相对流动性影响着人们对自身和子女未来生活的希望和信心,在社会各界对高生育成本问题担忧的当下,本研究强调社会流动性作为一种制度或文化因素在生育意愿形成中扮演的重要角色。可以预见,育龄夫妇对机会平等关注度的增加可能使代际流动性的影响在未来的生育决策中更加突出,而个人对社会环境的主观感知也需要加以重视。从分层研究的视角出发,本文认为将社会流动仅理解为个体经历是不足的,反思了将社会流动的影响视为流动群体与未流动群体间差异这一研究传统。通过引入地区宏观流动性作为社会情境层面的变异,本文将社会流动对生育意愿影响的讨论拓展至社会结构开放性本身,丰富了学界对社会流动后果的理解。在相关反事实模拟研究中(Wei and Xie, 2022),学者也可以考虑进一步纳入宏观情境的影响以丰富研究框架。本研究发现,社会流动性对低阶层群体生育意愿的促进作用更强,这同样预示着一种社会阶层分化的可能性。若这种异质性影响最终反映在实际生育数量上,则意味着低阶层子女所获得的平均资源会被进一步稀释,长远来看,其向上流动性将呈现一种自我抑制的趋势,导致阶层固化加剧。

本研究结论的外延性值得更加深入的讨论。本研究中一个重要的假设是父母在进行生育决策时会关注子女的福祉。一方面,放眼世界与各国历史,子女中心主义在东亚源远流长似乎颇具特殊性(Li and Xie, 2020),不过紧密的垂直式家庭纽带其实广泛存在,如南欧的意大利等国(Livi-Bacci,2001)。过往学者在讨论南欧经验时认为,若父权制催生了强家庭纽带,则对子女质量的追求可能驱动亚洲、非洲以及世界其余大部分地区的生育率降低至更替水平以下(Caldwell and Schindlmayr, 2003)。而对子女发展的重视诞生于工业化进程中(Aries,1980),这意味着大多数发展中国家在现在或未来都有可能呈现相似的文化特征与情感模式。然而随着社会经济发展,对子女福祉的重视也许会从中心位置退为多元可能中的一种,比如一些欧美发达国家已经呈现家庭实践的新趋势,鉴于此,本研究结论的外延性在这些地区应该不甚理想。另一方面,本文假设或许更加符合城市地区的现实经验。笔者将子女中心主义置于生育行动逻辑中心位置的一个依据是基于跨国比较的经验,但这种处理可能忽视了诸如传统文化、后物质主义、同群效应等其他行动逻辑的影响,对多元观念引入的不足使读者在诠释本文结论时应更加谨慎。个体的信念与行动如何在诸多存在冲突的逻辑中形成与展开,仍有待未来田野工作的进一步揭示。

本文利用空间层面社会流动性的差异分析其与生育意愿间的关系,但关注结论在时间维度上的外部有效性有助于进一步厘清本文的贡献。就自变量而言,研究者用以分析社会流动性空间差异成因与时间差异成因的理论模式是接近的(李路路等,2018;王元超,2023),这构成了研究结论在时间维度外延的基础。已有研究发现,改革开放前代际地位关联以体制排斥为主,改革开放后以市场排斥为主(李路路、朱斌,2015),而本研究关注的是改革开放后的社会流动强度,自变量变异性应该来源于市场排斥机制。因此,将本文结论在深化改革时期加以外延存在一定合理性,但不宜用以理解社会流动性在改革开放前后变化的后果。就因变量而言,本研究关注的期望子女数变异性主要来源于零或一、二、三孩这一在当代中国有明显实践意涵的情形,其与传统农业社会中子女的高数量特征不同。因此,本文的实证结论更加聚焦于低生育率时代。综合上述对因变量与自变量的分析,本文探讨的这种关联性或许对近期或未来相对流动性变化的影响更具启示意义。9

丁克现象未来在我国有可能成为一种重要的人口社会现象(张翠玲等,2023),但本研究在变量设置上未突出丁克情形,并且对子女福祉与生育意愿间关系的强调似乎不适用于解释丁克现象的形成。但回顾相关文献,精细育儿理念和对孩子身心健康的担忧可能是夫妻选择丁克式生活的重要推力之一(高玉春、计迎春,2023),这契合了本文关心的子女中心主义背景,因此,基于子女福祉的逻辑对解释丁克现象的成因具有一定的外延性。同时,本文在假设提出部分指出相对流动性对个体经济资源预期与失范感存在影响,其对解释丁克现象同样具有参考价值。尽管如此,丁克是一个成因复杂的现象,如生育能力受限、夫妻丁克或单身主义等不同情形,在未来仍需进一步关注。

回到政策涵义上,虽然本研究的切入视角与既有讨论存在差异(吴真,2023),但研究结论表明,机会公平政策应当被纳入生育促进政策之中。回到社会流动性的固化过程,市场力量的扩张与市场型排斥被认为是相对流动性下降的重要原因(李路路、朱斌,2015),但市场化或许并不应该被悲观地设想为一种机械式的单向过程,政府的调节与规制对经济社会健康发展的意义重大。从社会分层研究的视角出发,社会经济制度及其变化对社会流动的影响相当重要(李路路等,2018),福利国家在调控社会流动性中一直扮演着重要角色(Hout and DiPrete, 2006)。

我国政府同样致力于社会流动性的提升,如双减政策意在减轻义务教育阶段学生的校外培训负担,其部分限制了从父母资源到子代教育成就之间的转化,这一政策或有助于社会相对流动性的提升。当然,政府在着力提升相对流动性时也需要注意人力资本积累问题,并综合考虑二者的得失。进一步讨论,考虑到相对流动性本身对应社会地位的变动过程,决策部门可能担忧提升流动性会使高阶层群体集中资源,并降低生育意愿。然而,本文发现高阶层群体受流动效应的影响非负,当对抚育成本降低的预期足够强时,高阶层群体的生育意愿同样可能提升。需要澄清的是,提升相对流动性并非必然违背帕累托改进,如对弱势群体的子女在早期发展时进行补贴将显著促进其人力资本的形成(Heckman,2006),亦有助于相对流动性的提升。

社会流动性对维护社会和谐、促进经济增长具有重要的推动作用,这种联系赋予了社会流动性丰富的文化与制度内涵。在对古巴20世纪60年代婴儿潮成因的研究中,学者关注到对社会的信心与乐观预期的重要性(Diaz-Briquets and Perez, 1982)。这意味着在社会流动减缓时,政府在努力提升社会流动性之外,还应当提升人们对社会秩序与经济发展的信心。

很多议题仍有待进一步讨论。例如,社会流动性究竟在多大程度上影响父母对子女未来社会地位的预期仍有待探索,父母对子女未来成就预期或许存在一个能接受的下限,但这需要未来研究者收集更多具有针对性的数据。此外,未来研究可进一步关注生育行为,受社会流动性影响的生育意愿究竟在多大程度上转化为实际生育数具有重要的现实意义。

1. 《中国的全面小康》白皮书,http://www.gov.cn/zhengce/2021-09/28/content_5639778.htm。最后访问日期:2022年12月21日。

2. 《扎实推动共同富裕》,http://www.gov.cn/xinwen/2021-10/15/content_5642821.htm。最后访问日期:2023年3月19日。

3. 《扩大社会性流动促进共同富裕》,http://theory.people.com.cn/n1/2021/0914/c40531-32225977.html。最后访问日期:2023年3月19日。

4. 虽受到大量文献追随,但在共线性问题上这一方法仍受到批评。如魏来和谢宇(Wei and Xie, 2022)认为索贝尔提出的“流动效应”并不存在清晰对应的反事实状态,即不可能在起点和终点固定的前提下自由流动。

5. 虽然社会流动性影响个体生育意愿的路径中宏观经济体制因素可能是重要的媒介(Chetty,et al.,2014;Güell,et al.,2018),但因其形成与传导过程相对复杂,本研究聚焦于社会流动性对个体社会心理的影响这一途径。

6. 这并不意味着社会固化程度高是上海平均生育意愿更低的原因,在此列出仅为增加读者对测算的经验感。受篇幅限制,具体流动性测算结果未呈现,可联系作者索取。

7. 笔者对结论是否稳健可信进行了深入分析。本文主要结论在如下情形稳健:将期望子女数重新编码为0~3个(四分类)、1~3个(三分类)、0~6个(七分类),并引入泊松模型进行分析;不使用样本权重或不调整样本权重;更换相对流动性测量中对年龄校准方式与跨县迁移的处理,使用原始得分而非百分位排序构建相对流动性;是否控制绝对向上流动性、使用样本内主观地位构建绝对向上流动性。同时,从分析逻辑看,本文假设推演中预设了代际相对流动性与未来社会结构开放程度存在正向关联,但一定程度上利用的信息来源于“已完成的”代际流动过程。基于审稿人的提醒与建议,本文使用未来社会地位预期重新构造了新的相对流动性指标,以包含更多未来流动性水平的信息。结果显示,相对流动性指标对新指标具有解释力,且新指标与期望子女数同样呈显著正相关。具体结果可联系作者索取。

8. 受篇幅限制,具体结果未呈现,可联系作者索取。

9. 感谢匿名审稿人的提醒与建议。

|

阿利埃斯, 菲力浦. 2013. 儿童的世纪: 旧制度下的儿童和家庭生活[M]. 沈坚、朱晓罕, 译. 北京: 北京大学出版社.

|

|

陈蓉, 顾宝昌. 2020. 实际生育二孩人群分析——基于上海市的调查[J]. 中国人口科学(5): 116-125.

|

|

陈卫民, 李晓晴. 2021. 阶层认同和社会流动预期对生育意愿的影响——兼论低生育率陷阱的形成机制[J]. 南开学报(哲学社会科学版)(2): 18-30.

|

|

陈云松, 范晓光. 2016. 阶层自我定位、收入不平等和主观流动感知(2003-2013)[J]. 中国社会科学(12): 109-126.

|

|

陈云松, 贺光烨, 句国栋. 2019. 无关的流动感知: 中国社会"阶层固化"了吗?[J]. 社会学评论(6): 49-67.

|

|

迪尔凯姆, 埃米尔. 2009. 自杀论[M]. 冯韵文, 译. 北京: 商务印书馆.

|

|

费孝通. 2011. 乡土中国生育制度乡土重建[M]. 北京: 商务印书馆.

|

|

高玉春, 计迎春. 2023. 中国式丁克的形成路径探析[J]. 青年研究(3): 1-13.

|

|

何明帅, 于淼. 2017. 家庭人均收入、代际社会流动与生育意愿[J]. 劳动经济研究(5): 117-140.

|

|

贺光烨, 吴晓刚. 2015. 市场化、经济发展与中国城市中的性别收入不平等[J]. 社会学研究(1): 140-165.

|

|

李春玲. 2014. 教育不平等的年代变化趋势(1940-2010)——对城乡教育机会不平等的再考察[J]. 社会学研究(2): 65-89.

|

|

李飞跃, 张冬, 刘明兴. 2014. 实际政治权力结构与地方经济增长: 中国革命战争的长期影响[J]. 经济研究(12): 45-59.

|

|

李路路, 石磊, 朱斌. 2018. 固化还是流动?——当代中国阶层结构变迁四十年[J]. 社会学研究(6): 1-34.

|

|

李路路, 朱斌. 2015. 当代中国的代际流动模式及其变迁[J]. 中国社会科学(5): 40-58.

|

|

李婷, 袁洁, 夏璐, 熊英宏, 张露尹. 2019. 中国网络大众生育态度倾向变迁——兼论舆情大数据在人口学中的应用[J]. 人口研究(4): 36-49.

|

|

梁方仲. 1980. 中国历代户口、田地、田赋统计[M]. 上海: 上海人民出版社.

|

|

林晓珊. 2018. "购买希望": 城镇家庭中的儿童教育消费[J]. 社会学研究(4): 163-190.

|

|

刘爱玉. 2020. 脆弱就业女性化与收入性别差距[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版)(3): 118-127.

|

|

刘雯, 於嘉, 谢宇. 2021. 家庭教育投资的性别差异——基于多子女家庭的分析[J]. 青年研究(5): 51-63.

|

|

刘小鸽, 司海平, 庞嘉伟. 2018. 地区代际流动与居民幸福感: 基于代际教育流动性的考察[J]. 世界经济(9): 171-192.

|

|

罗尔斯, 约翰. 1988. 正义论[M]. 何怀宏, 等, 译. 北京: 中国社会科学出版社.

|

|

马春华, 石金群, 李银河, 王震宇, 唐灿. 2011. 中国城市家庭变迁的趋势和最新发现[J]. 社会学研究(2): 182-216.

|

|

帕累托, 维尔弗雷多. 2001. 普通社会学纲要[M]. 田时纲, 译. 北京: 生活·读书·新知三联书店.

|

|

秦雪征. 2014. 代际流动性及其传导机制研究进展[J]. 经济学动态(9): 115-124.

|

|

沈登苗. 1999. 明清全国进士与人才的时空分布及其相互关系[J]. 中国文化研究(4): 59-66.

|

|

盛禾, 李建新. 2023. 生育动机的世代与性别差异分析——基于CFPS2020数据[J]. 社会, 43(3): 187-212. DOI:10.3969/j.issn.1004-8804.2023.03.007

|

|

宋健, 郑航. 2021. 中国生育研究现状与问题——基于方法视角的观察[J]. 中国人口科学(5): 114-125.

|

|

王天夫, 赖扬恩, 李博柏. 2008. 城市性别收入差异及其演变: 1995-2003[J]. 社会学研究(2): 23-53.

|

|

王元超. 2023. 中国代际流动的地区差异与形成机制——基于空间分析技术的实证研究[J]. 社会学研究(2): 204-225.

|

|

吴帆. 2020. 生育意愿研究: 理论与实证[J]. 社会学研究(4): 218-240.

|

|

吴帆. 2022. 家庭代际关系网络: 一种新家庭形态的结构与运行机制[J]. 社会发展研究(2): 1-16.

|

|

吴育辉, 张欢, 于小偶. 2021. 机会之地: 社会流动性与企业生产效率[J]. 管理世界(12): 74-93.

|

|

谢宇, 刘雯. 2023. 社会流动、社会地位与婚姻交换[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版)(5): 120-129.

|

|

邢朝国. 2020. "既想生"又"不想生"——对未育青年生育矛盾心态的探索性研究[J]. 中国青年研究(7): 54-61.

|

|

许琪. 2021. 从父职工资溢价到母职工资惩罚——生育对我国男女工资收入的影响及其变动趋势研究(1989-2015)[J]. 社会学研究(5): 1-24.

|

|

於嘉, 谢宇. 2014. 生育对我国女性工资率的影响[J]. 人口研究(1): 18-29.

|

|

於嘉, 谢宇. 2019. 中国的第二次人口转变[J]. 人口研究(5): 3-16.

|

|

於嘉, 周扬, 谢宇. 2021. 中国居民理想子女数量的宏观影响因素[J]. 人口研究(6): 45-61.

|

|

张翠玲, 姜玉, 庄亚儿, 姜全保, 于典, 刘雯莉. 2023. 中国女性终身不育水平估计——基于第七次全国人口普查数据的分析[J]. 人口研究(3): 78-93.

|

|

张翼. 2011. 中国社会阶层结构变动趋势研究——基于全国性CGSS调查数据的分析[J]. 中国特色社会主义研究(3): 65-74.

|

|

郑真真. 2014. 生育意愿的测量与应用[J]. 中国人口科学(6): 15-25.

|

|

郑真真. 2021. 生育转变的多重推动力: 从亚洲看中国[J]. 中国社会科学(3): 65-85.

|

|

周扬. 2022a. 工作流动轨迹与地位获得过程: 一个序列分析模型研究[J]. 社会学研究(1): 179-202.

|

|

周扬. 2022b. 社会阶层定位的主观感知模式——基于社会阶层心理学视角的解释[J]. 社会学评论(5): 220-237.

|

|

朱斌. 2022. 稳定化与结构化——新制度主义视角下的中国劳动力市场变化(2006-2017)[J]. 社会学研究(2): 1-22.

|

|

朱晨. 2017. 职业代际继承与流动: 基于中国人口普查数据的实证分析[J]. 劳动经济研究(6): 87-106.

|

|

Aries Philippe. 1980. "Two Successive Motivations for the Declining Birth Rate in the West." Population and Development Review, 6(4): 645-650.

|

|

Bai Ying, Jia Ruixue. 2016. "Elite Recruitment and Political Stability: The Impact of the Abolition of China's Civil Service Exam." Econometrica, 84(2): 677-733.

|

|

Becker Gary S., Lewis H. Gregg. 1973. "On the Interaction between the Quantity and Quality of Children." Journal of Political Economy, 81(2): S279-S288.

|

|

Becker Gary S., Nigel Tomes. 1976. "Child Endowments and the Quantity and Quality of Children." Journal of Political Economy, 84(4): S143-S162.

|

|

Blake Judith. 1981. "Family Size and The Quality of Children." Demography, 18(4): 421-442.

|

|

Caldwell John C., Thomas Schindlmayr. 2003. "Explanations of The Fertility Crisis in Modern Societies: A Search for Commonalities." Population Studies, 57(3): 241-263.

|

|

Chen Ting, James Kai-sing Kung, Ma Chicheng. 2020. "Long Live Keju!The Persistent Effects of China's Civil Examination System." The Economic Journal, 130(631): 2030-2064.

|

|

Cheng Siwei, Song Xi. 2019. "Linked Lives, Linked Trajectories: Intergenerational Association of Intragenerational Income Mobility." American Sociological Review, 84(6): 1037-1068.

|

|

Chetty Raj, David Grusky, Maximilian Hell, Nathaniel Hendren, Robert Manduca, Jimmy Narang. 2017. "The Fading American Dream: Trends in Absolute Income Mobility Since 1940." Science, 356(6336): 398-406.

|

|

Chetty Raj, Nathaniel Hendren, Patrick Kline, Emmanuel Saez. 2014. "Where is the Land of Opportunity?The Geography of Intergenerational Mobility in the United States." The Quarterly Journal of Economics, 129(4): 1553-1623.

|

|

Cheung Tak Sing, Hoi Man Chan, Kin Man Chan, King Ambrose Y. C., Chi Yue Chiu, Yang Chung Fang. 2006. "How Confucian are Contemporary Chinese?Construction of an Ideal Type and Its Application to Three Chinese Communities." European Journal of East Asian Studies, 5(2): 157-180.

|

|

Diaz-Briquets Sergio, Lisandro Perez. 1982. "Fertility Decline in Cuba: A Socioeconomic Interpretation." Population and Development Review, 8(3): 513-537.

|

|

Dumont, Arsène. 1890. Dépopulation et Civilization. Paris: Schleicher Frères.

|

|

Duncan, Otis Dudley. 1966. Methodological Issues in the Analysis of Social Mobility. In Social Structure and Mobility in Economic Development. London & New York: Routledge: 51-97.

|

|

Ellis Robert A., Lane W. Clayton. 1967. "Social Mobility and Social Isolation: A Test of Sorokin's Dissociative Hypothesis." American Sociological Review, 32(2): 237-253.

|

|

England Paula, Irene Browne. 1992. "Trends in Women's Economic Status." Sociological Perspectives, 35(1): 17-51.

|

|

Finlay, Keith, Leandro Magnusson, and Mark Schaffer. 2013. "WEAKIV: Stata Module to Perform Weak-Instrument-Robust Tests and Confidence Intervals for Instrumental-Variable(Ⅳ)Estimation of Linear, Probit and Tobit Models." In Boston College Department of Economics(Version S457684).

|

|

Fong Vanessa L. 2004. Only Hope: Coming of Age under China's One-Child Policy. Stanford: Stanford University Press.

|

|

Gan Yiqing, Wang Peng. 2023. "Social Class, Intergenerational Mobility, and Desired Number of Children in China." Social Science Research, 114: 102912.

|

|

Goldthorpe John, Catriona Llewellyn, Clive Payne. 1980. Social Mobility and Class Structure in Modern Britain. Oxford: Clarendon Press.

|

|

Greenhalgh Susan. 1988. "Fertility As Mobility: Sinic Transitions." Population and Development Review, 14(4): 629-674.

|

|

Güell Maia, Michele Pellizzari, Giovanni Pica, Mora José V. Rodríguez. 2018. "Correlating Social Mobility and Economic Outcomes." The Economic Journal, 128(612): F353-F403.

|

|

Hannum Emily, Hiroshi Ishida, Hyunjoon Park, Tony Tam. 2019. "Education in East Asian Societies: Postwar Expansion and the Evolution of Inequality." Annual Review of Sociology, 45(1): 625-647.

|

|

Hao Yu, Zhengcheng Liu, Xi Weng, Zhou Li-an. 2022. "The Making of Bad Gentry: The Abolition of Keju, Local Governance, and Anti-Elite Protests, 1902-1911." The Journal of Economic History, 82(3): 625-661.

|

|

Heckman James J. 2006. "Skill Formation, the Economics of Investing in Disadvantaged Children." Science, 312(5782): 1900-1902.

|

|

Hope Keith. 1971. "Social Mobility, Fertility." American Sociological Review, 36(6): 1019-1032.

|

|

Hope. 1975. "Models of Status Inconsistency and Social Mobility Effects." American Sociological Review, 40(3): 322-343.

|

|

Hout Michael, DiPrete Thomas A. 2006. "What We Have Learned: RC28's Contributions to Knowledge about Social Stratification." Research in Social Stratification and Mobility, 24(1): 1-20.

|

|

Kasarda John D., Billy John O. G. 1985. "Social Mobility and Fertility." Annual Review of Sociology, 11(1): 305-328.

|

|

King, Ambrose Y. C. and Michael H. Bond. 1985. "The Confucian Paradigm of Man: A Sociological View." In Chinese Culture and Mental Health, edited by Wen-Shing Tseng & David Y. H. Wu. Ontario: Academic Press: 29-54.

|

|

Kipnis Andrew B. 2011. Governing Educational Desire. Chicago: University of Chicago Press.

|

|

Lareau Annette. 2002. "Invisible Inequality: Social Class and Childrearing in Black Families and White Families." American Sociological Review, 67(5): 747-776.

|

|

Li Wangyang, Xie Yu. 2020. "The Influence of Family Background on Educational Expectations: A Comparative Study." Chinese Sociological Review, 52(3): 269-294.

|

|

Livi-Bacci Massimo. 2001. "Too Few Children and Too Much Family." Daedalus, 130(3): 139-155.

|

|

Luo Liying. 2022. "Heterogeneous Effects of Intergenerational Social Mobility: An Improved Method and New Evidence." American Sociological Review, 87(1): 143-173.

|

|

Maas Ineke, van Leeuwen Marco H. D. 2016. "Toward Open Societies?Trends in Male Intergenerational Class Mobility in European Countries during Industrialization." American Journal of Sociology, 122(3): 838-885.

|

|

Maoz Y. D., Omer Moav. 1999. "Intergenerational Mobility and the Process of Development." The Economic Journal, 109(458): 677-697.

|

|

Nuyen A. T. 2001. "Confucianism and the Idea of Equality." Asian Philosophy, 11(2): 61-71.

|

|

Perelli-Harris Brienna. 2006. "The Influence of Informal Work and Subjective Well-Being on Childbearing in Post-Soviet Russia." Population and Development Review, 32(4): 729-753.

|

|

Phelan Christopher. 2006. "Opportunity and Social Mobility." The Review of Economic Studies, 73(2): 487-504.

|

|

Raymo James M., Hyunjoon Park, Yu Xie, Yeung Wei-jun Jean. 2015. "Marriage and Family in East Asia: Continuity and Change." Annual Review of Sociology, 41(1): 471-492.

|

|

Sobel Michael E. 1981. "Diagonal Mobility Models: A Substantively Motivated Class of Designs for the Analysis of Mobility Effects." American Sociological Review, 46(6): 893-906.

|

|

Sobel. 1985. "Social Mobility and Fertility Revisited: Some New Models for the Analysis of the Mobility Effects Hypothesis." American Sociological Review, 50(5): 699-712.

|

|

Stevens Gillian. 1981. "Social Mobility and Fertility: Two Effects in One." American Sociological Review, 46(5): 573-585.

|

|

Wei Lai, Yu Xie. 2022. "Social Mobility as Causal Intervention." SocArXiv. August: 5.

|

|

Westoff Charles F. 1953. "The Changing Focus of Differential Fertility Research: The Social Mobility Hypothesis." The Milbank Memorial Fund Quarterly, 31(1): 24-38.

|

|

Westoff Charles F., Marvin Bressler, Sagi Philip C. 1960. "The Concept of Social Mobility: An Empirical Inquiry." American Sociological Review, 25(3): 375-385.

|

|

Wu Xiaogang, Treiman Donald J. 2007. "Inequality and Equality under Chinese Socialism: The Hukou System and Intergenerational Occupational Mobility." American Journal of Sociology, 113(2): 415-445.

|

|

Xie Yu, Hao Dong, Xiang Zhou, Song Xi. 2022. "Trends in Social Mobility in Postrevolution China." Proceedings of the National Academy of Sciences, 119(7): e2117471119.

|

|

Yan Yunxiang. 2010. "The Chinese Path to Individualization." The British Journal of Sociology, 61(3): 489-512.

|

|

Yan. 2016. "Intergenerational Intimacy and Descending Familism in Rural North China." American Anthropologist, 118(2): 244-257.

|

|

Zang Emma, Sobel Michael E., Luo Liying. 2023. "The Mobility Effects Hypothesis: Methods and Applications." Social Science Research, 110: 102818.

|

|

Zhou Xiang, Xie Yu. 2019. "Market Transition, Industrialization, and Social Mobility Trends in Postrevolution China." American Journal of Sociology, 124(6): 1810-1847.

|

|

Zuanna Gianpiero Dalla. 2007. "Social Mobility and Fertility." Demographic Research, 17(15): 441-464.

|